Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь верльгофа). симптомы. диагностика. лечение

Содержание:

- Причины и факторы риска

- Лабораторные исследования

- Клиническая картина болезни Верльгофа

- Диагностика

- Диагностика и дифференциальная диагностика

- Уход

- Лабораторные исследования

- Что такое болезнь Верльгофа —

- Патогенез

- К каким докторам обращаться, если у Вас тромбоцитопения

- Online-консультации врачей

- Этиопатогенез

- Причины

Причины и факторы риска

Ведущую роль в развитии заболевания играют иммунные нарушения в организме, возникшие без предшествующей патологии. Иммунный сбой проявляется следующими изменениями:

- нарушение образования тромбоцитов в красном костном мозге;

- дефект распознавания рецепторов собственных тромбоцитов;

- ошибка в распознавании предшественников тромбоцитов – мегакариоцитов;

- выработка антител (аутоантител) к клеткам, определенным иммунной системой как чужеродные;

- массивная деструкция тромбоцитов и мегакариоцитов.

При вторичной иммунной тромбоцитопении взаимодействие аутоантител с тромбо- или мегакариоцитами происходит на фоне наличия аутоиммунной патологии (системной красной волчанки, антифосфолипидного синдрома и т. п.) – это отличает ее от болезни Верльгофа, возникающей первично.

Провоцирующие факторы болезни Верльгофа:

- предшествующие вирусные, реже бактериальные инфекции (около 60% всех случаев);

- беременность;

- психоэмоциональное стрессовое воздействие;

- лечебные или диагностические хирургические вмешательства;

- интенсивная физическая нагрузка;

- предшествующая вакцинация.

Лабораторные исследования

Характерны снижение содержания тромбоцитов в крови вплоть до единичных в препарате и увеличение времени кровотечения. Длительность кровотечения не всегда соответствует степени тромбоцитопении, так как она зависит не только от количества тромбоцитов, но и от их качественных характеристик. Значительно снижена или не наступает вообще ретракция кровяного сгустка. Вторично (в результате тромбоцитопении) изменяются плазменно-коагуляционные свойства крови, что проявляется недостаточностью образования тромбопластина в связи с дефицитом 3-го тромбоцитарного фактора. Нарушение образования тромбопластина приводит к снижению потребления протромбина в процессе свёртывания крови. В некоторых случаях при тромбоцитопенической пурпуре в период криза отмечают активацию фибринолитической системы и повышение антикоагулянтной активности (антитромбины, гепарин). У всех больных с тромбоцитопенией снижена концентрация серотонина в крови. Эндотелиальные пробы (жгута, щипка, молоточковая, уколочная) в период гематологического криза положительны. В красной крови и лейкограмме (при отсутствии кровопотерь) изменений не находят. При исследовании красного костного мозга обычно выявляют нормальное или повышенное содержание мегакариоцитов.

Клиническая картина болезни Верльгофа

Заболевание начинается исподволь или остро с появления геморрагического синдрома. Тип кровоточивости при тромбоцитопенической пурпуре петехиально-пятнистый (синячковый). По клиническим проявлениям выделяют два варианта тромбоцитопенической пурпуры: «сухой» — у больного возникает только кожный геморрагический синдром; «влажный» — кровоизлияния в сочетании с кровотечениями. Патогномоничные симптомы тромбоцитопенической пурпуры — кровоизлияния в кожу, слизистые оболочки и кровотечения. Отсутствие этих признаков вызывает сомнение в правильности диагноза.

-

Кожный геморрагический синдром возникает у 100% больных. Количество экхимозов варьирует от единичных до множественных. Основные характеристики кожного геморрагического синдрома при тромбоцитопенической пурпуре следующие.

- Несоответствие выраженности геморрагии степени травматического воздействия; возможно их спонтанное появление (преимущественно ночью).

- Полиморфизм геморрагических высыпаний (от петехий до крупных кровоизлияний).

- Полихромность кожных геморрагии (окраска от багровой до сине-зеленоватой и жёлтой в зависимости от давности их появления), что связано с постепенным превращением гемоглобина через промежуточные стадии распада в билирубин.

- Асимметрия (нет излюбленной локализации) геморрагических элементов.

- Безболезненность.

- Нередко возникают кровоизлияния в слизистые оболочки, наиболее часто миндалин, мягкого и твёрдого нёба. Возможны кровоизлияния в барабанную перепонку, склеру, стекловидное тело, глазное дно.

- Кровоизлияние в склеру может указывать на угрозу возникновения самого тяжёлого и опасного осложнения тромбоцитопенической пурпуры — кровоизлияния в головной мозг. Как правило, оно возникает внезапно и быстро прогрессирует. Клинически кровоизлияние в головной мозг проявляется головной болью, головокружением, судорогами, рвотой, очаговой неврологической симптоматикой. Исход кровоизлияния в мозг зависит от объёма, локализации патологического процесса, своевременности диагностики и адекватной терапии.

- Для тромбоцитопенической пурпуры характерны кровотечения из слизистых оболочек. Нередко они имеют профузный характер, вызывая тяжёлую постгеморрагическую анемию, угрожающую жизни больного. У детей наиболее часто возникают кровотечения из слизистой оболочки полости носа. Кровотечения из дёсен обычно менее обильны, но и они могут стать опасными при экстракции зубов, особенно у больных с недиагностированным заболеванием. Кровотечение после удаления зуба при тромбоцитопенической пурпуре возникает сразу же после вмешательства и не возобновляется после его прекращения в отличие от поздних, отсроченных кровотечений при гемофилии. У девочек пубертатного периода возможны тяжёлые мено- и метроррагии. Реже бывают желудочно-кишечные и почечные кровотечения.

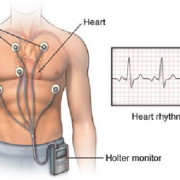

Характерные изменения внутренних органов при тромбоцитопенической пурпуре отсутствуют. Температура тела обычно нормальная. Иногда выявляют тахикардию, при аускультации сердца — систолический шум на верхушке и в точке Боткина, ослабление I тона, обусловленные анемией. Увеличение селезёнки нехарактерно и скорее исключает диагноз тромбоцитопенической пурпуры.

По течению выделяют острые (длительностью до 6 мес) и хронические (продолжительностью более 6 мес) формы заболевания. При первичном осмотре установить характер течения заболевания невозможно. В зависимости от степени проявления геморрагического синдрома, показателей крови в течении заболевания выделяют три периода: геморрагический криз, клиническая ремиссия и клинико-гематологическая ремиссия.

- Геморрагический криз характеризуется выраженным синдромом кровоточивости, значительными изменениями лабораторных показателей.

- Во время клинической ремиссии исчезает геморрагический синдром, сокращается время кровотечения, уменьшаются вторичные изменения в свёртывающей системе крови, но тромбоцитопения сохраняется, хотя она менее выраженная, чем при геморрагическом кризе.

- Клинико-гематологическая ремиссия подразумевает не только отсутствие кровоточивости, но и нормализацию лабораторных показателей.

Диагностика

Для постановки диагноза болезнь Верльгофа проводится опрос и осмотр пациента. Для подтверждения наличия заболевания применяются лабораторные методы исследования крови, мочи и спинного мозга. При хроническом течении гематологические показатели могут быть в пределах нормы.

В ходе опроса гематолог (врач, специализирующийся на болезнях крови) выясняет наличие в анамнезе факторов, способствующих развитию тромбоцитопенической пурпуры: инфицирование вирусами, прием медицинских препаратов, вакцинация, воздействие радиации и т.д.

Осмотр пациента выявляет характерный признак этого заболевания – геморрагическую сыпь на коже и слизистых оболочках. Также врач может провести ряд проб, дающих возможность выявить кровоизлияния в кожу:

- Манжеточная проба применяется у взрослых и детей от 3 лет. Пациенту надевают на руку манжету для измерения давления, если спустя 10 минут обнаруживаются точечные кровоизлияния, проба считается положительной.

- Проба жгута используется только у взрослых людей. При наложении медицинского жгута появляются кровоизлияния в месте давления.

- «Метод щипка» — после небольшого щипка образуется кровоподтек.

Общий анализ крови выявляет отклонения в уровне гемоглобина (анемия отмечается при значительной кровопотере), тромбоцитов. Коагулограмма крови показывает скорость свертывания крови, присутствие антитромбоцитарных антител, сниженную ретракцию сгустка или ее отсутствие. В общем анализе мочи обнаруживаются эритроциты.

В тяжелых случаях проводится биопсия красного костного мозга. При исследовании биоптата выявляется нормальное или повышенное содержание мегакариоцитов, наличие их незрелых форм.

В случае характерной клинической симптоматики, лечение можно начинать немедленно, не дожидаясь результатов лабораторных анализов.

Диагностика и дифференциальная диагностика

Диагностика тромбоцитопенической пурпуры основана на характерной клинической картине и лабораторных данных.

| Клинические |

Геморрагии на коже и слизистых оболочках (от петехий до крупных экхимозов) Кровотечения из слизистых оболочек носа, дёсен, матки и др. Положительные эндотелиальные пробы |

| Лабораторные |

Тромбоцитопения Увеличение времени кровотечения Снижение степени ретракции кровяного сгустка |

Тромбоцитопеническую пурпуру необходимо дифференцировать от острого лейкоза, гипо- или аплазии красного костного мозга, системной красной волчанки, тромбоцитопатий.

- При гипо- и апластических состояниях при исследовании крови выявляют панцитопению. Пунктат красного костного мозга беден клеточными элементами.

- Бластная метаплазия в красном костном мозге — основной критерий острого лейкоза.

- Тромбоцитопеническая пурпура может быть проявлением диффузных заболеваний соединительной ткани, чаще всего системной красной волчанки. В этом случае необходимо опираться на результаты иммунологического исследования. Высокий титр антинуклеарного фактора, наличие LE-клеток свидетельствуют о системной красной волчанке.

- Основное отличие тромбоцитопенической пурпуры от тромбоцитопатий — снижение содержания тромбоцитов.

Уход

При лечении ориентируются на тяжесть и конкретную причину заболевания. Лечение направлено на устранение основной проблемы, будь то прекращение приема препаратов, которые предположительно вызывают ее, или лечение основного сепсиса. Диагностика и лечение серьезной тромбоцитопении обычно назначает гематолог . Кортикостероиды могут использоваться для увеличения выработки тромбоцитов. Карбонат или фолат лития также могут использоваться для стимуляции выработки тромбоцитов в костном мозге.

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Лечение тромботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТП) требует неотложной медицинской помощи, поскольку связанная с ней гемолитическая анемия и активация тромбоцитов могут привести к почечной недостаточности и изменению уровня сознания. В 1980-х годах лечение ТТП произвело революцию с применением плазмафереза . Согласно гипотезе Фурлана-Цая , это лечение работает путем удаления антител против протеазы ADAMTS-13, расщепляющей фактор фон Виллебранда . Процедура плазмафереза также добавляет активные ADAMTS-13 протеазы белков для пациента, восстанавливая нормальный уровень фактора фон Виллебранда мультимеров. Пациенты со стойкими антителами против ADAMTS-13 не всегда проявляют ТТП, и одних этих антител недостаточно, чтобы объяснить, как плазмаферез лечит ТТП.

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура

Петехии / пурпура в полости рта — Иммунная тромбоцитопеническая пурпура

Многие случаи иммунной тромбоцитопенической пурпуры (ИТП), также известной как идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, можно не лечить, и спонтанная ремиссия (особенно у детей) не редкость. Тем не менее, число менее 50 000 обычно контролируется с помощью регулярных анализов крови, а число пациентов с числом менее 10 000 обычно лечится, поскольку при таком низком уровне тромбоцитов высок риск серьезного спонтанного кровотечения. Также обычно лечатся любой пациент, у которого наблюдаются сильные симптомы кровотечения. Порог лечения ИТП снизился с 1990-х годов; гематологи признают, что пациенты редко спонтанно кровоточат, если количество тромбоцитов превышает 10 000, хотя исключения из этого наблюдения были задокументированы.

Аналоги тромбопоэтина широко тестировались для лечения ИТП. Эти агенты ранее были многообещающими, но было обнаружено, что они стимулируют антитела против эндогенного тромбопоэтина или приводят к тромбозу . Ромиплостим (торговое название Nplate, ранее AMG 531) оказался безопасным и эффективным для лечения ИТП у рефрактерных пациентов, особенно у тех, у кого возник рецидив после спленэктомии.

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения

Прекращение приема гепарина имеет решающее значение в случае гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ). Однако, помимо этого, врачи обычно проводят лечение, чтобы избежать тромбоза. Лечение может включать прямой ингибитор тромбина , такой как лепирудин или аргатробан . Другие препараты, разжижающие кровь, иногда применяемые в таких случаях, включают бивалирудин и фондапаринукс . Переливание тромбоцитов обычно не используется для лечения ГИТ, поскольку основной проблемой является тромбоз, а не кровотечение. Варфарин не рекомендуется принимать до нормализации тромбоцитов.

Врожденная амегакариоцитарная тромбоцитопения

Пересадка костного мозга / стволовых клеток — единственное известное лекарство от этого генетического заболевания. Частые переливания тромбоцитов необходимы, чтобы не дать пациенту умереть от кровотечения до проведения трансплантации, хотя это не всегда так.

Индуцированные человеком тромбоциты, полученные из плюрипотентных стволовых клеток

Индуцированные человеком тромбоциты, полученные из плюрипотентных стволовых клеток, — это технология, которая в настоящее время исследуется частным сектором в сотрудничестве с Управлением передовых биомедицинских исследований и разработок и Министерством здравоохранения и социальных служб США , которая будет создавать тромбоциты вне человеческого тела.

Лабораторные исследования

Характерны снижение содержания тромбоцитов в крови вплоть до единичных в препарате и увеличение времени кровотечения. Длительность кровотечения не всегда соответствует степени тромбоцитопении, так как она зависит не только от количества тромбоцитов, но и от их качественных характеристик. Значительно снижена или не наступает вообще ретракция кровяного сгустка. Вторично (в результате тромбоцитопении) изменяются плазменно-коагуляционные свойства крови, что проявляется недостаточностью образования тромбопластина в связи с дефицитом 3-го тромбоцитарного фактора. Нарушение образования тромбопластина приводит к снижению потребления протромбина в процессе свёртывания крови. В некоторых случаях при тромбоцитопенической пурпуре в период криза отмечают активацию фибринолитической системы и повышение антикоагулянтной активности (антитромбины, гепарин). У всех больных с тромбоцитопенией снижена концентрация серотонина в крови. Эндотелиальные пробы (жгута, щипка, молоточковая, уколочная) в период гематологического криза положительны. В красной крови и лейкограмме (при отсутствии кровопотерь) изменений не находят. При исследовании красного костного мозга обычно выявляют нормальное или повышенное содержание мегакариоцитов.

Что такое болезнь Верльгофа —

Тромбоцитопеническая пурпура — заболевание, которое развивается на фоне повышенной склонности тромбоцитов к агрегации («склеиванию»), проявляется повсеместным образованием микротромбов, приводя к закупорке просвета артерий мелкого калибра; также проявляется вторичным расплавлением клеток крови, тромбоцитопенией потребления (снижением количества тромбоцитов в единице объема крови в результате их активного использования в процессе тромбообразования). Кроме того, тромбоцитопеническая пурпура сопровождается ишемическим поражением головного мозга, сердца, почек, печени и многих других органов и систем. Тромбоцитопеническая пурпура является наиболее частой и яркой иллюстрацией геморрагического диатеза. Встречается у новорожденных, детей любого возраста и взрослых, причем у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин.

Причины тромбоцитопенической пурпуры в настоящее время неизвестны. Гипотезы о вирусной, иммунной и ферментопатической природе болезни пока не получили подтверждения. Наследственные формы заболевания встречаются сравнительно редко, тогда как приобретенные формы преобладают.

Патогенез

Патогенез полностью не раскрыт. Основное значение придают повреждающему действию на сосуды низкомолекулярных комплексов антиген — антитело (см. Антиген — антитело реакция), которые вследствие неполноценных реакций иммунитета начинают циркулировать в крови либо преципитировать в мелких сосудах. Прилипание иммунных комплексов к поверхности эндотелиальных клеток приводит к их повреждению, активации системы комплемента (см.) и системы свертывания крови (см. Свертывающая система крови). Образуются хемотаксисные факторы, привлекающие в очаг повреждения нейтрофилы, фагоцитирующие мононуклеары, базофилы, эозинофилы, тучные клетки, что формирует картину асептического воспаления. В процессе фагоцитоза клетки дегранулируют, освобождая прокоагулянтные факторы, вазоактивные амины (гистамин, серотонин); при этом активируется калликреинкининовая система (см. Кинины). В составе гранулярных отложений, обнаруживаемых вокруг сосудов, выявляют иммуноглобулины класса А, C3c, C3d, С5 (см. Иммуноглобулины). Иммуноглобулины класса M, С4, C3b регистрируются реже, Clq и СЗ-проактиватор (фактор В) не выявляются вообще, что может свидетельствовать о преимущественной активации комплемента при Шенлейна-Геноха болезни по альтернативному пути.

В результате активации ферментных систем сосуды расширяются, проницаемость их повышается, базальная мембрана оголяется, и иммунные комплексы проникают в интиму сосуда, а также в межуточное вещество. Тромбоциты после контакта с коллагеном базальной мембраны активируются, освобождая III и IV факторы свертывания; активируется также фактор Хагемана (см. Геморрагические диатезы). Диссеминированное свертывание крови обусловливает блокаду микроцир-куляторного русла, что усугубляет дистрофию сосудов и их асептическое воспаление. При длительной циркуляции в крови иммунных комплексов изменения в стенках сосудов достигают степени некроза, становятся необратимыми, что приводит в ряде случаев к значительному поражению тканей и органов, в которых локализуется патологический процесс (кожи, суставов, почек, брюшины, брыжейки, иногда сосудов легких и мозга). При воспалении vasa vasorum возможны тромбофлебиты, которые могут осложняться тромбоэмболией (см.).

К каким докторам обращаться, если у Вас тромбоцитопения

В установлении диагноза помогает правильно собранный анамнез.

Основным лабораторным показателем тромбоцитопении является значительное снижение количества тромбоцитов (ниже 100*109/л). Кровоточивость проявляется, как правило, при уменьшении количества тромбоцитов ниже 30*109/л.

Характерные морфологические изменения тромбоцитов:

- пойкилоцитоз,

- преобладание кровяных пластинок мелких или крупных размеров.

Продолжительность кровотечения удлиняется (по Дьюке) — до 15 минут и более, наблюдается положительный симптом жгута, продолжительность свертывания крови в норме, увеличивается гепариновое время. Тест генерации тромбопластина Биггс-Дугласа нарушен.

Для дифференциальной диагностики различных форм тромбоцитопении важное значение имеет исследование костного мозга. При обусловленных снижением продукции клеток тромбоцитопениях количество тромбоцитов обычно снижено и колеблется в пределах 40-80*109/л

Продолжительность кровотечения может быть нормальной или незначительно удлиненной. Агрегация тромбоцитов со всеми агонистами в пределах нормы

При обусловленных снижением продукции клеток тромбоцитопениях количество тромбоцитов обычно снижено и колеблется в пределах 40-80*109/л. Продолжительность кровотечения может быть нормальной или незначительно удлиненной. Агрегация тромбоцитов со всеми агонистами в пределах нормы.

В рамках обследования при синдроме Вискота-Олдрича обнаруживают спленомегалию, возможно незначительное увеличение лимфатических узлов. При этом параллельно со значительным снижением количества тромбоцитов проявляют морфологические (микроформы), различные функциональные и биохимические дефекты тромбоцитов. Количество мегакариоцитов в костном мозге в пределах нормы, наблюдается существенное снижение сывороточных IgМ, IgG при значительном повышении уровня IgЕ.

В диагностике идиопатической тромбоцитопенической пурпуры важную роль играет отсутствие связи возникновения кровоточивости с любым предыдущим или фоновым заболеванием. Основным лабораторным признаком является снижение количества тромбоцитов (менее 100*109/л), но кровоточивость развивается в основном лишь при количестве тромбоцитов менее 30*109/л. Выход в периферическую кровь молодых форм тромбоцитов проявляется преобладанием в мазке тромбоцитов больших размеров, малозернистых «голубых» тромбоцитов, пойкилоцитозом.

Продолжительность жизни тромбоцитов сокращена, иногда до нескольких часов (вместо 7-10 суток в норме), удлиняется продолжительность кровотечения — более 15 минут по Дьюке (вместо 3-5 минут в норме), манжетная проба Кончаловского-Румпеля-Лееде положительная.

Продолжительность свертывания крови не нарушена, гепариновое время плазмы крови продлено. Нарушен тест генерации тромбопластина (Биггс-Дугласа). После массивного кровотечения развивается острая постгеморрагическая анемия с нейтрофильным лейкоцитозом, а в случае частых повторных кровотечений — хроническая постгеморрагическая анемия с характерными изменениями в гемограмме.

При гистологическом исследовании удаленной селезенки обнаруживают увеличенное количество лимфатических узелков и реактивных центров в белой пульпе, множественные клетки плазмы на периферии мелких сосудов в краевой зоне, что свидетельствует об активном синтезе иммуноглобулинов. В макрофагах обнаруживают тромбоциты на разных стадиях разрушения. В дифференциальной диагностике идиопатической тромбоцитопенической пурпуры с тромбоцитопении при таких заболеваниях, как апластическая анемия, острая и хроническая формы лейкемии, метастазы рака в костный мозг, наиболее информативной является стернальная пункция и трепанобиопсия, а также имеют значение особенности клинико-гематологической картины перечисленных заболеваний.

Иммунные тромбоцитопении дифференцируют с вторичными аутоиммунными тромбоцитопениями, развившимися на фоне системных заболеваний соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия), аутоиммунные органные заболевания (аутоиммунный тиреоидит Хашимото, диффузный токсический зоб).

Online-консультации врачей

| Консультация гомеопата |

| Консультация онколога |

| Консультация репродуктолога (диагностика и лечение бесплодия) |

| Консультация сексолога |

| Консультация нефролога |

| Консультация педиатра |

| Консультация сурдолога (аудиолога) |

| Консультация хирурга |

| Консультация стоматолога |

| Консультация эндоскописта |

| Консультация гастроэнтеролога детского |

| Консультация ортопеда-травматолога |

| Консультация косметолога |

| Консультация массажиста |

| Консультация диетолога-нутрициониста |

Новости медицины

Футбольные фанаты находятся в смертельной опасности,

31.01.2020

«Умная перчатка» возвращает силу хвата жертвам травм и инсультов,

28.01.2020

Назван легкий способ укрепить здоровье,

20.01.2020

Топ-5 салонов массажа в Киеве по версии Покупон,

15.01.2020

Новости здравоохранения

Глава ВОЗ объявил пандемию COVID-19,

12.03.2020

Коронавирус атаковал уже более 100 стран, заразились почти 120 000 человек,

11.03.2020

Коронавирус атаковал 79 стран, число жертв приближается к 3200 человек,

04.03.2020

Новый коронавирус атаковал 48 стран мира, число жертв растет,

27.02.2020

Этиопатогенез

Патогенез и причины заболевания до нынешнего времени не определены. Образовавшиеся микротромбы в артериолах и капиллярах интенсивно поглощают тромбоциты и затрудняют ток крови, что приводит к нарушению тканей и изменению функционирования органа. Кроме того, эти микротромбы, состоящие из тромбоцитов, усложняют продвижение эритроцитов в кровотоке, вызывая фрагментацию последних (микроангиопатическая гемолитическая анемия). Различают несколько факторов риска, способных спровоцировать первичную агрегацию тромбоцитов с последующим формированием микротромбов:

– существенное количество фактора Виллебранда с высокой молекулярной массой;

– вирусная инфекция, включая ВИЧ;

– лекарственные средства (тиклопидин, циклоспорин А);

– беременность;

– аутоиммунные заболевания с воспалительными процессами в эндотелии и/или аутоиммунный запуск этого заболевания;

– гемолитико-уремический синдром у детей, спровоцированный токсинами шигелл и кишечной палочки.

Причины

ТТП, как и другие микроангиопатические гемолитические анемии (MAHA), вызывается спонтанной тромбоцитов и активацией коагуляции в мелких кровеносных сосудах. Тромбоциты потребляются в процессе агрегации и связывают vWF. Эти комплексы тромбоцитов и vWF образуют небольшие сгустки крови, которые циркулируют в кровеносных сосудах и вызывают сдвиг эритроцитов, что приводит к их разрыву и образованию шистоцитов . Две наиболее понятные причины ТТП связаны с аутоиммунитетом и наследственным дефицитом ADAMTS13 ( известный как синдром Апшоу-Шульмана). Большинство остальных случаев вторичны по отношению к какому-то другому фактору.

Аутоиммунный

ТТП неизвестной этиологии давно известен как идиопатической ТТП , но в 1998 году было показано , в большинстве случаев , чтобы быть вызвано ингибированием фермента ADAMTS13 с помощью антител . Связь сниженного ADAMTS13 с патогенезом ВДП известна как гипотеза Фурлана-Цая по названию двух независимых групп исследователей, опубликовавших свои исследования в том же выпуске Медицинского журнала Новой Англии . Эти случаи теперь классифицируются как аутоиммунное заболевание и известны как аутоиммунная ТТП (не путать с иммунной / идиопатической тромбоцитопенической пурпурой ).

ADAMTS13 — это металлопротеиназа, отвечающая за расщепление фактора фон Виллебранда (vWF), белка, который связывает тромбоциты, сгустки крови и стенку кровеносных сосудов в процессе свертывания крови. Очень большие мультимеры vWF более склонны к коагуляции. Следовательно, без надлежащего расщепления vWF с помощью ADAMTS13 коагуляция происходит с большей скоростью, особенно в микроциркуляторном русле, части системы кровеносных сосудов, где vWF наиболее активен из-за высокого напряжения сдвига . При идиопатической ТТП сильно сниженная (<5% от нормы) активность ADAMTS13 может быть обнаружена у большинства (80%) людей, и ингибиторы часто встречаются в этой подгруппе (44–56%).

Генетический

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура наследуется по аутосомно-рецессивному типу.

Это состояние также может быть врожденным. Такие случаи могут быть вызваны мутациями в гене ADAMTS13. Эта наследственная форма ТТП называется синдромом Апшоу – Шульман . Люди с наследственным дефицитом ADAMTS13 имеют удивительно мягкий фенотип, но у них развивается ТТП в клинических ситуациях с повышенным уровнем фактора фон Виллебранда, например при инфекции. По имеющимся данным, менее 1% всех случаев ТТП вызваны синдромом Апшоу – Шульман. Люди с этим синдромом обычно имеют 5–10% нормальной активности ADAMTS-13.

Вторичный

Вторичная ВДП диагностируется, когда в анамнезе человека упоминается одна из известных особенностей, связанных с ВДП. На него приходится около 40% всех случаев ТТП. Предрасполагающими факторами являются:

- Рак

- Трансплантация костного мозга

- Беременность

-

Использование лекарства

- Противовирусные препараты ( ацикловир )

- Некоторые химиотерапевтические препараты, такие как гемцитабин и митомицин C

- Хинин

- Оксиморфон

- Кветиапин

- Бевацизумаб

- Сунитиниб

- Ингибиторы агрегации тромбоцитов ( тиклопидин , клопидогрель и прасугрел )

- Иммунодепрессанты ( циклоспорин , митомицин , такролимус / FK506, интерферон-α )

- Гормональные препараты (эстрогены, контрацептивы, заместительная гормональная терапия)

- ВИЧ-1 инфекция

Механизм вторичной TTP плохо изучен, поскольку активность ADAMTS13 обычно не так подавлена, как при идиопатической TTP, и ингибиторы не могут быть обнаружены. Вероятная этиология может включать, по крайней мере, в некоторых случаях, эндотелиальное повреждение, хотя образование тромбов, приводящее к окклюзии сосудов, может не иметь существенного значения в патогенезе вторичной ТТП. Эти факторы также можно рассматривать как форму вторичного аГУС; Следовательно, люди с такими особенностями являются потенциальными кандидатами на антикомплементарную терапию.